フィッシング詐欺の拡大がEC事業にもたらす“見えにくい損失”とは

決済否認の背景を捉え、機会損失を防ぐために

こんにちは、YTGATE代表の高橋です。最近、SMSやメールを通じて実在企業を騙るフィッシング詐欺が多発している状況が、報道でもたびたび取り上げられています。これは消費者個人の問題にとどまらず、EC業界全体に影響を及ぼしつつあります。

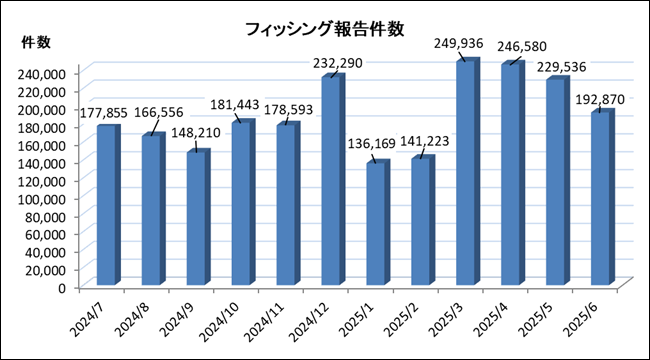

2025年7月に公表された「フィッシング対策協議会」の月次報告書によると、国内外からの報告が約19万件にのぼり、依然高水準で推移しているとされています。特に3月に約25万件の観測ピークを記録した後も、20万件規模の状態が継続しています。こうした詐欺の増加傾向は、EC事業の与信運用や決済環境にも間接的な影響をもたらしている可能性があります。

背景|巧妙化が進むフィッシング詐欺の実情

出典:フィッシング対策協議会

現在のフィッシング詐欺は、単純な偽メールを送るだけの時代とは大きく様相が異なっています。

たとえば「Apple IDがロックされています」「三井住友カードの認証が必要です」といったブランドを語るSMSが届き、ブランドの正規サイトに酷似した画面に誘導される手口が確認されています。表示名やメッセージ内容が実在企業を装っており、一見して詐欺と判断するのが難しいケースも見られます。

実際、2025年6月の報告では、フィッシングに悪用されたブランドの分野別内訳として、証券系が約15.5%、EC系が約25.5%、クレジット・信販系が約21.2%、配送系が約4.4%を占めていることが明らかになっています。

フィッシング対策協議会を基に作成

また、カード会社や通信事業者の請求を装ったメールから、正規のキャッシュレス決済サービスへと誘導し、QRコードやログイン操作を通じて即時決済を成立させる手口も確認されています。この手法は2023年にも報告されており、個人のカード情報を狙った詐欺として、引き続き警戒が必要とされています。

カード情報の詐取が頻発すると、カード会社や決済代行事業者のリスク意識が高まり、結果として「グレーゾーンの取引に対して慎重になる」傾向が強まります。これは、以前であれば承認されていたはずの取引が、“念のため否認”されるケースが増えていることを意味します。

影響|“正常な取引の否認”が起き始めている

EC事業において、決済の否認は一定程度発生しうるものとして織り込まれているケースも少なくありません。しかし近年は、取引内容に問題が見当たらないケースであっても承認が得られない事象が発生する傾向が報告されています。

近年のフィッシング詐欺の多発を受け、各カード会社および決済事業者における与信判断アルゴリズムは、従来よりも慎重な設定へと見直される傾向が強まっています。

これにより、以下のような挙動が検出された場合、自動的にリスク判定がなされ、決済が否認される可能性が高まっています。

・短時間内に同一IPアドレスから複数の高額決済が行われている

・購入者の住所情報とアクセス元の地理的情報に乖離がある

・過去に詐欺と判断された取引パターンと類似した動きが検知される

不正利用の急増により、カード会社各社は信用リスクの高まりに備えて、与信判定におけるスコアリング基準を一段と厳格化する動きを見せています。こうした状況下では、「確実に安全」と判断できる取引のみを通過させる、いわゆる“守りを固めた承認ロジック”が採用されやすくなります。

従来であれば許容されていたリスク水準の取引が、より厳格にスクリーニングされ、否認されるケースが相対的に増える傾向にあります。これには、不正利用の兆候があると誤検知された通常の取引が含まれている可能性もあり、EC事業者側から見れば、必ずしも問題のないトランザクションが承認されず、売上機会を逸するケースも生じ得ます。

このような環境下においては、「不正が発生したかどうか」だけでなく、「どのようなロジックによって取引が否認されたのか」という視点での与信プロセスの可視化・検証が、EC事業の安定運営においてますます重要になってきているといえます。

対策|決済承認率の実態を“自社視点で”把握する

こうした外部環境の変化に対応していくうえでは、まず自社における決済承認率の状況を、改めて丁寧に捉え直すことが一つの手がかりになります。

もちろん、業界全体の平均値やベンチマークも参考になりますが、最終的な判断を支えるのは、各社固有のビジネス構造や顧客特性に即したデータの把握です。取引単価、決済手段の構成、リピート購入の比率といったファクターにより、適切な対策は大きく異なってくるためです。

特に注視すべき観点としては、以下のような点が挙げられます。

・否認された取引に見られる共通点やその発生タイミング(いつ・何が・なぜ否認されたのか)

・利用されるカード種別や決済環境(端末種別・OSなど)による承認率の差異

・過去は承認されていたものの、最近になって否認されるようになった取引の傾向

こうしたセグメント単位の動きや時系列での変化を可視化することで、単なる全体指標では見えにくい、事業上の“取りこぼし”リスクの兆候を把握しやすくなります。

こうした可視化と分析の取り組みは、着手してみると予想以上に示唆に富む発見が得られる一方で、現場業務の優先度や工数の制約から、どうしても後回しになりがちな領域でもあります。実際、複数のEC事業者様と対話する中で、「自社の決済承認率がどのような構造で推移しているか把握できていない」「そもそもどの指標を見ればよいのかが分からない」といったご相談を受ける機会が増えてきています。

YTGATEでは、そうした声を受け、まず現状を俯瞰して整理するきっかけとしてご活用いただける無料プログラム「決済承認率の健康診断」をご用意しています。初期導入の手間を最小限に抑えつつ、自社における承認傾向や潜在的な課題の構造を把握することを目的とした設計となっています。

まとめ|“気づきにくい変化”こそ、早めの対処を

フィッシング詐欺の拡大により、EC事業者も意図せぬかたちで与信判断や決済環境における間接的な影響を受け始めています。特に否認率の上昇が見られる場合は、外部環境変化の反映として捉える視点が求められます。

収益機会を持続的に確保していくためには、短期的な実績だけでなく、その背後にある判断ロジックや構造変化に目を配る必要があります。