クレジットカード不正利用額減少も依然高水準 2025年1月~6月で被害額314億円超に

番号盗用が主因、不正利用手口の進化とEC事業者に求められる対応策

2025年9月5日、一般社団法人日本クレジット協会(以下、JCA)は、2025年第2四半期(4月〜6月)におけるクレジットカード不正利用被害の集計結果を発表しました。4月〜6月におけるクレジットカードの不正利用被害額は、121.4億円と減少に転じ、前期(1月〜3月)比で37.2%減、前年同期比で10.7%減という結果が出ています。しかし依然として100億円を超える被害規模であり、安心できる状況ではありません。

本記事では、JCAの最新データをもとに不正利用の現状を整理するとともに、その主な手口や背景要因を解説します。

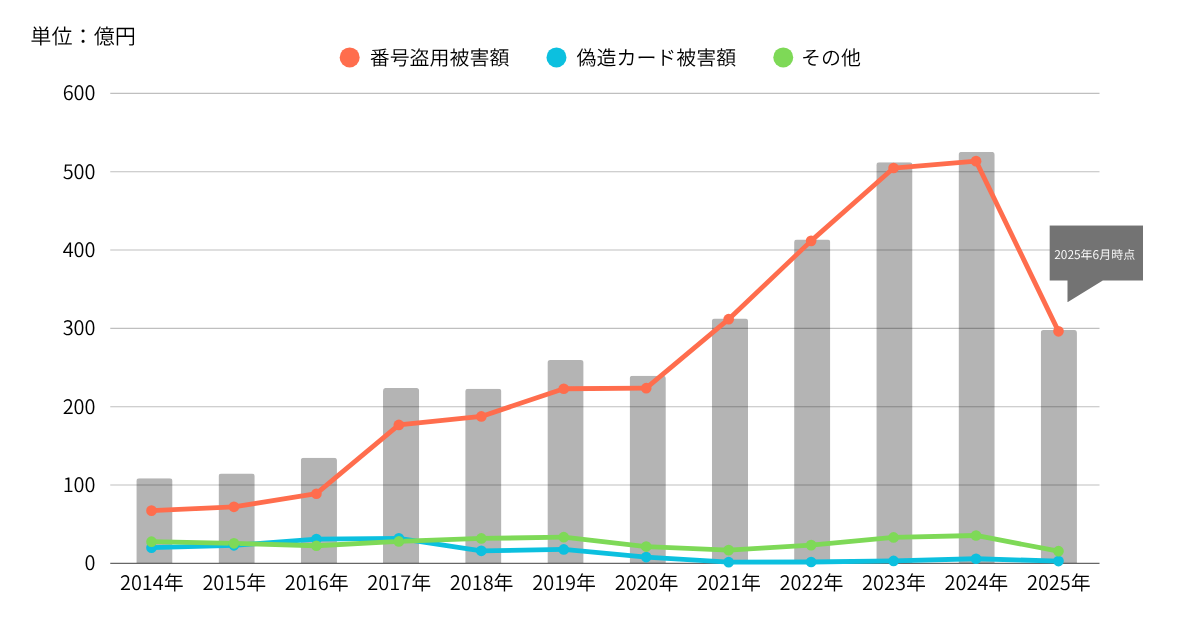

不正の発生率と被害規模の推移

出所:日本クレジット協会 クレジットカード不正利用被害の発生状況を基に作成

JCAの発表によると、2025年第2四半期の不正利用発生率は0.036%となり、前期から0.023ポイントの低下を記録しました。依然として被害規模は大きいものの、一定の改善が見られる状況と言えます。

不正利用の中心は、引き続き「番号盗用」です。2025年第2四半期における番号盗用被害額は113.3億円で、不正利用全体の約93%を占めています。カードそのものを盗難・偽造するのではなく、カード番号などの情報だけを不正に利用する手口が圧倒的多数を占めています。

一方で、「偽造カード」の被害は1.1億円にとどまりました。ICチップやEMV規格(※)の普及により、磁気ストライプを悪用した従来型の偽造被害は大幅に抑制されています。ただし、完全にゼロになったわけではなく、特定の状況下では依然としてリスクが残ります。また、「その他」のカテゴリに分類される不正利用には、アカウント乗っ取りや不正チャージなど、新たな形態の攻撃も確認されています。攻撃者は手口を絶えず変化させており、事業者にはその対応範囲を広げることが求められています。

※ EMV規格: Europay、 Mastercard、 VISAの 頭文字を取ったもので、クレジットカードやデビットカードの決済において、安全性を高めるために策定された国際的な標準規格。

不正利用が起きる背景と要因

不正利用の増加には、いくつかの構造的な要因が複合的に影響を与えています。これらの要因を把握し、適切に対処することが、EC事業者にとって重要な課題となります。

・EC市場の拡大

コロナ禍を契機にEC決済の市場規模は拡大を続けています。これに伴い、消費者のオンライン取引が増加した一方で、不正利用を試みる攻撃者にとっても新たなターゲットを見つけやすくなりました。

・フィッシング詐欺や情報漏洩の巧妙化

フィッシング詐欺や情報漏洩はますます巧妙化しており、実在の企業や信頼できるサービスを装った詐欺サイトやメールが増加しています。これにより、消費者は自身のカード情報を知らぬ間に盗まれ、不正利用が発生するリスクが高まっています。攻撃者は、従来の手法だけでなく、AIや自動化ツールを駆使して攻撃の精度を高めています。

・新規EC事業者のセキュリティ不足

新たにECサイトを立ち上げる事業者の中には、初期段階で売上拡大を最優先し、セキュリティ対策が後手に回る場合があります。そのため、セキュリティホールや脆弱性が放置され、攻撃者にとってターゲットとなりやすい状況が生まれています。特に、決済システムや個人情報の取り扱いにおいて、セキュリティを軽視することは後の大きなリスクに繋がります。

・消費者のリテラシー不足

消費者自身のセキュリティリテラシー不足も、不正利用を拡大させる要因の一つです。多くの人々がパスワードの使い回しや簡単なパスワード設定を行っており、フィッシングメールに引っかかるケースも多く見受けられます。加えて、個人情報やアカウント管理に対する意識が低いため、攻撃者にとっては容易にターゲットを絞ることができます。

これらの要因が複合的に作用することで、不正利用のリスクは高まり、さらに新たな攻撃手法が出現するという悪循環が生じています。EC事業者は、このような状況を踏まえた上で、迅速かつ効果的な対応策を講じる必要があります。

・3Dセキュア2.0などの多要素認証の導入

経済産業省のガイドラインにより、非対面取引における本人確認の強化が原則として求められています。特に、3Dセキュア2.0などの多要素認証(MFA)の導入は、不正利用を防ぐために必須の措置となっています。これにより、カード情報を盗まれても取引を確定させる前に本人確認が行われ、セキュリティが一層強化されます。しかし、セキュリティ強化が原因で、正当な取引に対しても決済承認率の低下を招くことがあります。そのため、セキュリティと承認率のバランスを取ることが重要であり、過剰なセキュリティ対策が売上に与える影響を最小限に抑えるための工夫が求められます。

・承認/拒否判断の高度化

正規顧客の取引を誤って拒否しないことも重要な要素です。特に、不正検知を強化する一方で、決済承認率を適切に管理し、正当な取引を妨げないバランスを取ることが事業成長に直結します。承認率の改善と不正利用の防止を両立させるためには、動的なリスク評価と適切な判断基準を設けることが求められます。

・AIを活用した不正検知

従来の人手やルールベースだけでは、増加する不正利用に対応するには限界があります。そのため、取引データをリアルタイムで解析し、不正を迅速に検出するAI不正検知システムの導入が不可欠となっています。AIは過去のパターンを学習し、新たな不正手法を予測する能力を持ち、高度なリスク管理を可能にします。

チャージバック対応・不正利用調査体制の整備

不正利用が発覚した場合には、チャージバック対応に加え、利用調査や配送停止などを含む一連の対応を迅速かつ正確に実施することが求められます。顧客への早期連絡・被害防止措置の実行、配送事業者との連携、そしてカード会社・決済代行会社との多角的かつ密なコミュニケーション体制を構築することが不可欠です。これらを組織的に運用できる体制を整えることで、トラブル発生時にも落ち着いて対応できる仕組みが整い、事業を安定的に継続することが可能になります。

不正利用防止と承認率改善を同時に実現する方法

今回のデータでは、不正利用額が前年同期比・前期比ともに減少するという前向きな兆しが見られました。しかし、不正利用の主因が番号盗用であることに変わりはなく、新しい手口も続々と登場しています。技術革新と不正利用の攻防は、まさに「いたちごっこ」といえるでしょう。

EC事業者にとって、不正対策は単なるコストではなく、顧客信頼を守り、ひいては売上を守るための投資です。今後も業界横断的な取り組みと連携が不可欠となります。

この負の連鎖を断ち切るためには、不正をいち早く検知してブロックすること、そして決済承認率を継続的に改善していくことが不可欠です。そのためには、外部の専門的な知見やテクノロジー、そして最新のトレンドを積極的に活用する姿勢が求められます。

YTGATEが提供する「YTGuard」は、決済データの可視化に加えて、リアルタイム不正検知・承認率改善・カゴ落ち防止を一体で実現する次世代ソリューションです。単なるセキュリティ対策にとどまらず、売上最大化と顧客体験の向上を両立できる点が特長です。

実際に多くの大手EC事業者で導入が進み、その成果も確認されています。不正被害を未然に防ぎつつ、承認率改善を通じて事業の健全な成長を後押しすることが可能です。

ECサイトの脆弱性を補完するだけでなく、積極的に不正をブロックし、顧客に安心して利用してもらえる環境を整備していきましょう。