もし不正利用が発生したら? EC事業者が押さえておきたい被害対応フロー

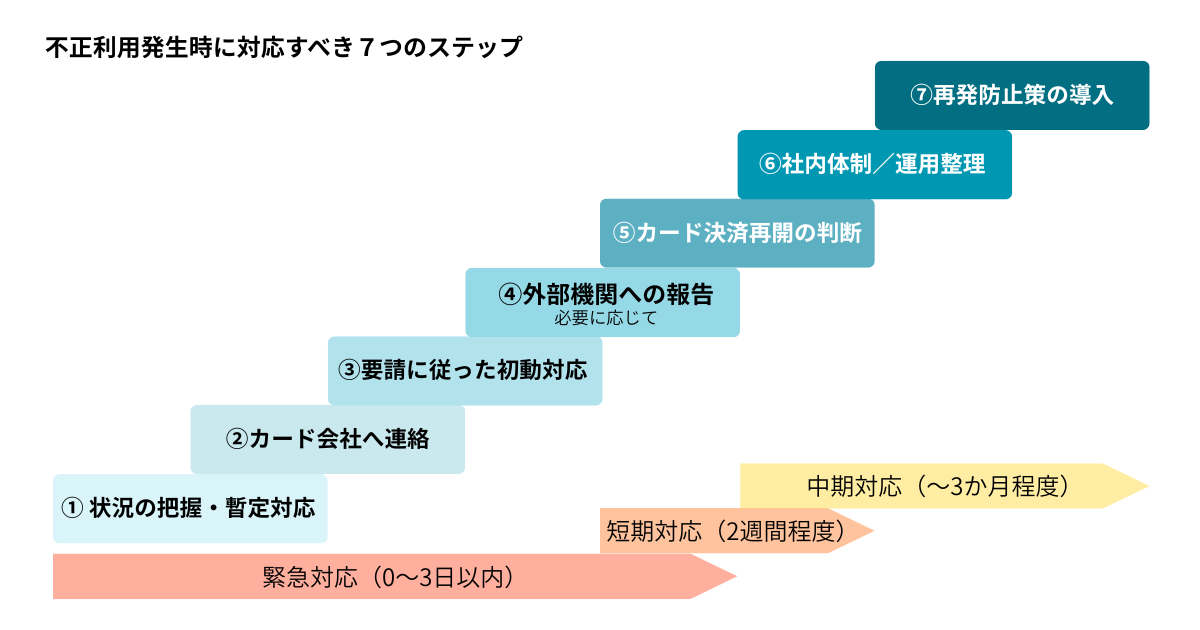

不正利用発生時に対応すべき7つのステップ

ECサイトにおけるクレジットカード不正利用は年々増加傾向にあり、被害は「売上損失」だけでなく「ブランド信用の失墜」に直結します。昨今は組織的な大規模不正利用も増えており、この被害はECサイトの業種・業態・規模に関わらず発生するリスクがあります。ひとたび被害が発生すれば、顧客対応やチャージバック対応に追われるだけでなく、警察やカード会社との調整、社内体制の見直しまで多岐にわたる対応が求められます。だからこそ、発生時に慌てないためには、平時から対応フローを整理しておくことが重要です。

本記事では、大規模不正も視野に入れた、不正利用発生時の初動対応から再発防止までの具体的な7テップを解説するとともに、見落とされがちな対応分類も整理し、EC事業者が実務で活用できる「対応フローガイド」をお届けします。

対応フロー7ステップ

① 状況の把握・被害防止の暫定対応

発覚から数時間以内(できれば2〜3時間以内)の対応が理想です。

※不正検知の仕組みで不正アタックをリアルタイムに検知・遮断できる体制が望ましいです。

- 対象となる注文を特定し、不正利用や情報漏えいの有無を確認

- 必要に応じて顧客へ確認や連絡を行う

- 出荷停止・取引中止の判断

- 被害額の集計

- 証跡データの保全(受注情報・アクセスログ・通信記録など)

- 被害が収まる見込みのない状況下では、アクセス遮断やサイト停止など被害を最小化するための措置を実施

- 自社から個人情報やカード情報が漏えいしている可能性がある場合は、漏えい元システム(データベース等)のネットワーク切り離しを行う

② アクワイアラーへの連絡

①の対応後、即時~24時間以内の対応が理想です。

- 契約しているカード会社(アクワイアラー)へ速やかに報告

- 決済代行会社(PSP)を経由している場合は、同じく速やかに報告

③ アクワイアラーの要請に従った初動対応

- 顧客/消費者への案内(不正利用が発生している事実、サイトサービスの一部制限、今後の対応方針など)

- カード決済の一時停止

- 暫定的な再発防止策の実施

<カード情報漏えいが発生している場合>

- フォレンジック調査の実施

- PCI DSS準拠状況の確認

④ 外部機関への報告・相談(必要に応じて)

- 個人情報保護委員会(PPC)への報告・本人通知の要否判断

- 犯罪性が明白な場合は警察相談(ケースバイケース)

外部機関対応について

■警察への相談・届出

- 犯罪被害(詐欺・不正アクセス・不正利用)が明白な場合に行う(任意の通報・被害届)ため、カード会社と協議して判断してください。

- 実務上は、被害主体が「加盟店」ではなく「カード会員」や「カード会社」と整理されるケースが多く、加盟店からの被害届は受理されにくい場合があります。

- そのため、加盟店は カード会社・PSPとの連携を優先し、警察への通報はケースバイケースとなります。

■個人情報保護委員会(PPC)への報告

- 個人データの漏えい等で、権利利益を害するおそれがある場合は「報告義務」があります。

- ただし以下に該当する場合は報告不要です:

‐ 実質的に漏えいしていないと判断できる場合(例:暗号化済みデータの回収完了)

‐ FAXやメールの誤送信・荷物の誤配など、軽微で影響が限定される場合

⑤カード決済再開の判断

不正被害の程度により対応は異なります。漏えい等の重度の不正被害である場合は、アクワイアラーやPSP、外部機関と連携し、慎重に再開を検討します。アクワイアラーは加盟店を管理する立場にあり、カード決済利用を許可する主体でもあります。そのため、以下のような点についてアクワイアラーと合意をしたうえでカード決済の再開を行います。

- 発生した不正被害への対応が完了しているか

- 再発防止策が定義され、計画に沿って対応され、完了しているか

上記をアクワイアラーと合意したうえでカード決済を再開

⑥社内体制/運用整理

⑤の対応後、1か月程度での対応が理想です。

- 不正対応責任者を中心に、CS・法務・システム部門と連携

- 不正発生時の対応フローや役割分担を明確にし、インシデント対応手順を文書化・更新

- 「不正利用対策チーム」を設置し、役割分担や再発防止ルールを整備・更新

⑦再発防止策の導入と継続強化

概ね1〜3か月以内に導入し、中長期での対応が理想です。

- 3Dセキュアが未導入の場合には、急ぎ導入をしたうえで、合わせてセキュリティルールの強化(CVV確認・端末情報チェックなど)、配送リスク管理を実施する

- 不正検知システムの導入・実装やルールチューニングを継続的に実施

- 高額注文や深夜注文など、不審取引を追加確認するルールを運用フローに組み込み、リスク取引に対するシステム的・人的監視を強化

- 顧客や消費者への周知・啓発(明細確認の重要性、注意喚起)

本記事では便宜上 7 ステップに整理していますが、実務では状況に応じて優先順位や対応順序が変わる場合があります。自社のシステム環境や被害の規模、カード会社・警察など外部機関からの要請に応じ、柔軟に対応してください。

また、消費者自身が被害届を出せないケースも多く存在します。だからこそ、EC事業者には「消費者と会社の信頼を守るための主体的な行動」が求められます。

再発防止策の導入や体制整備は、おおむね 1か月程度 を目安に進めることが望ましいとされています。ただし、システム改修や外部ベンダーとの調整、大規模な対策を伴う場合には、数か月規模のプロジェクトになることも少なくありません。

重要なのは、期間にかかわらず「実効性のある対策を確実に実施すること」です。こうした取り組みを確実に進めるためには、現場任せにせず、経営層自らが課題認識を持ち、リソース配分や優先順位付けを主導することが不可欠です。全社的に取り組むことで、初めて再発防止策は形骸化せず、信頼回復と企業価値の維持へとつながります。

EC事業者の不正利用被害対応チェックリスト

これまで紹介した「7ステップ対応フロー」をもとに、現場担当者がそのまま活用できるチェックリスト形式に整理しました。

.png)

日頃から確認・共有しておくことで、いざ不正利用が発生した際にも、慌てずに迅速かつ漏れのない対応が可能になります。ぜひ日常の運用に組み込み、体制を整えておきましょう。

備えあれば憂いなし。不正利用を前提とした危機対応力の強化を

以上、EC事業者が取るべき不正利用対応策を多角的に整理しました。

EC事業者にとって、不正利用は「発生しない」のではなく「いつ発生してもおかしくない」リスクです。だからこそ、発生を前提に備え、いかに被害を最小化し、顧客からの信頼を守るかが、企業の継続と成長の鍵となります。

前回公開した記事でも触れたように、実際に不正被害を経験した企業の教訓から学ぶことは大きなヒントになります。ガイドラインや専門機関の知見も積極的に取り入れながら、自社の危機対応力を高めていきましょう。

なりすまし、改ざん、偽サイト…ECサイトを狙う詐欺の最前線

また、本記事で紹介した7ステップ対応フローは、あくまで加盟店が取るべき基本的な行動指針です。しかし実務では、取引数が膨大になればなるほど「不正の早期検知」「証拠データの整理」「再発防止の継続運用」を人手だけで回すことは困難になります。さらに、不正取引が増加したり発覚が遅れたりすると、カード会社側でリスクが高い加盟店とみなされ、決済承認率の低下につながるリスクもあります。

YTGATEが提供する 「YTGuard」 は、こうした課題を解決するために設計された不正対策・決済承認率改善ツールです。リアルタイムでの不正検知、取引データの一元管理、警察対応に必要な証跡の整理、さらにチャージバック抑止までを一貫してサポートします。

「備えを継続して運用できる仕組み」を持つことこそが、不正被害最小化と信頼維持の鍵です。その実現を後押しするツールとして、ぜひYTGuardをご活用ください。