【NCV × YTGATE 対談】決済承認率改善は次の成長テーマか?NCVとYTGATEが見るECの未来

ペイメントオプティマイゼーションが描く「滑らかな決済」の本質

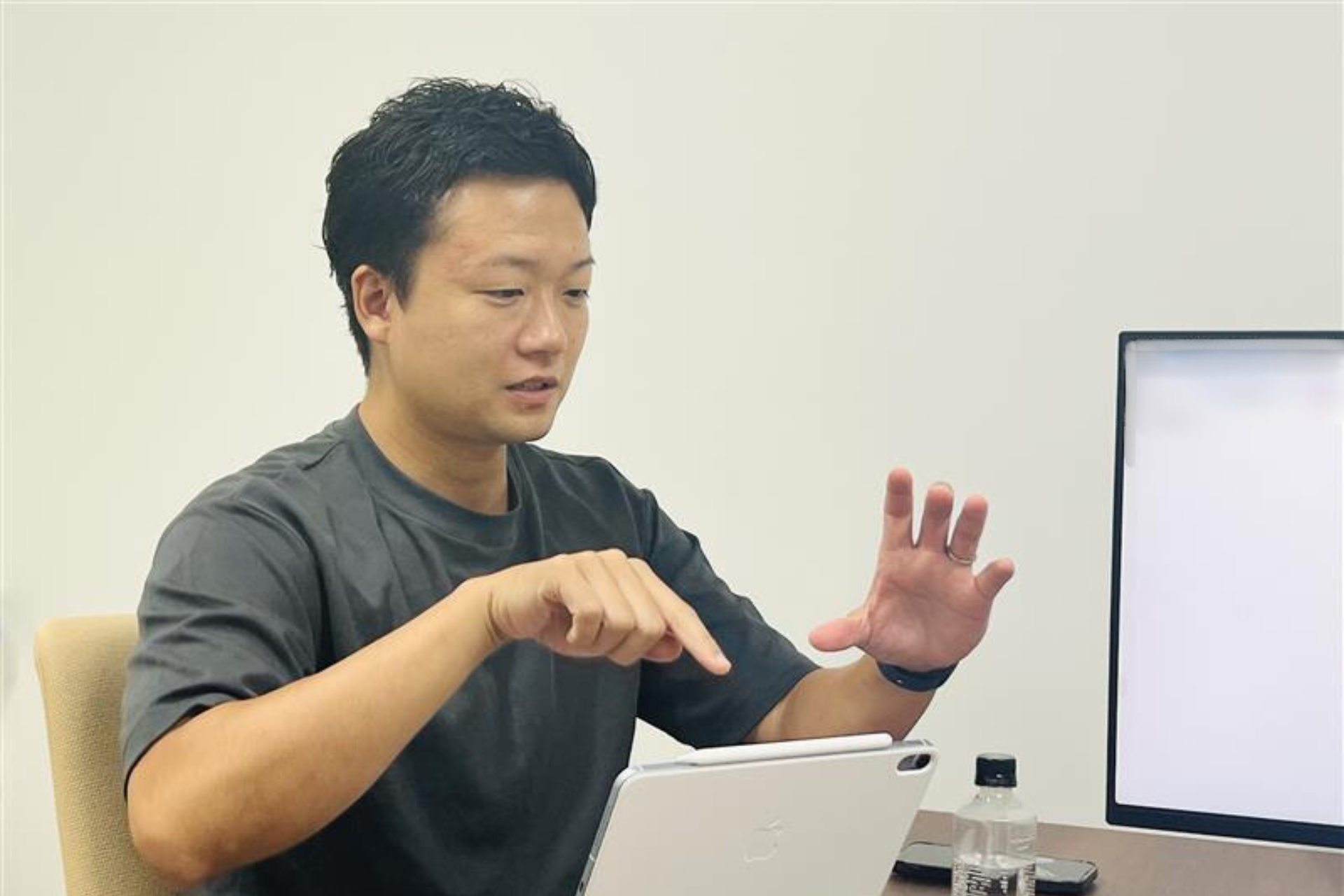

今回は、コマース領域特化型ベンチャーキャピタルであるNew Commerce Ventures株式会社(以下、NCV) 代表パートナー 大久保氏 と、決済承認率改善に挑む YTGATE 代表取締役 高橋、取締役 兼 CFO 山本 の3人による対談をお届けします。なお、YTGATEは外部資本を入れずに事業を進めており、今回は第三者の視点からの評価をいただくべく、NCV様のご協力のもとで対談が実現しました。

New Commerce Ventures(NCV)は、コマース・リテール領域を専門とする独立系ベンチャーキャピタルです。LP(※)にはecbeing 、GMOメイクショップ、GMOペイメントゲートウェイ、いつも、ラクーンホールディングスといった、各領域を代表する上場企業やトッププレイヤーが名を連ねています。単なる資金提供にとどまらず、EC事業者やスタートアップと共に「次の成長テーマ」を探索している点が大きな特徴です。

本記事では、コマースのプロであるNCVと、決済のプロであるYTGATEが、EC業界の最新トレンドを踏まえ「決済承認率改善は次の成長テーマとなり得るのか」を語り合いました。

※LP(Limited Partner):ベンチャーキャピタル(VC)を通じて投資を行う出資者を指します。LPは、対象のスタートアップに直接投資するのではなく、VCが組成したファンドを通じて出資します。

◆対談にご協力いただいた方

New Commerce Ventures株式会社 代表パートナー 大久保 洸平(おおくぼ・こうへい)氏

東京工業大学大学院(技術経営専攻)卒業後、ヤフー株式会社に入社。Yahoo!ショッピングにて、出店企業へのコンサル営業、サービスEC事業立上げ、広告企画の業務に従事。またCSO(Chief Strategy Officer)室にて調査業務も担当。2017年よりYJキャピタル(現Z Venture Capital)に参画。コマース領域を中心としたスタートアップ支援に注力。2022年よりコマース領域特化のVCファンドNew Commerce Venturesを設立。

SNS:https://beacons.ai/koheiokubo

AIから行動変化まで、いま押さえておきたいECの3大トレンド

――まず、EC業界全体のトレンドについて教えてください。

大久保氏 EC全般のトレンドで言えば、私たちが注目しているテーマは大きく3つです。AI、人材不足、そして消費者行動の変化ですね。

まずAIについては、“コンシェルジュ型”や“AIエージェント型”と呼ばれる流れが出てきています。リアル店舗でスタッフに相談しながら買い物をするような体験をオンラインでも再現できる。たとえば価格比較サイトのように『どこで買うのがお得か』をAIに相談すれば、ポイントや送料まで踏まえて最適解を提示してくれる。今はまだ挑戦段階ですが、3年後くらいには『人に聞くよりAIの方が信頼できる』という世界になっている可能性が高いと見ています。一方で、Amazonなど合理的な買い物の世界やBtoBの領域では「A to A(AI同士の自動購買・自動交渉)」が進むでしょう。買う楽しみよりも効率性が重視される領域では、サプライヤーとバイヤー双方のAIが取引条件を決め、自動で購買が成立する。こうした単純作業的なコマースは、自動化が一気に進むと考えています。

実際、ソフトバンク孫さんの発表資料などでも“エージェント同士が自律的に交渉する”世界観が語られています。そして決済の裏側でも、VisaやStripeなど各社が「AIエージェントによる自動決済(AIオプティマイゼーション)」に向けた取り組みを進めています。『機械が勝手に来て勝手に決済される』世界を想定し、システム側は着々と準備を進めている印象です。

次に人材不足について。人口減少によって国内市場のみの成長は限定的となります。そのため、越境ECやインバウンド需要といった成長市場を取り込むことは重要となります。また、人手不足への対策のため、ロボティクス等を通じた省人化・効率化や、女性や外国人といった新たな人材市場へのアクセスは避けられないテーマになっています。

最後に行動変化です。代表的なのがライブコマース。TikTok Shopが急速に存在感を増しており、購買体験を“楽しむ”チャネルとして広がっています。リセール市場も伸びていますし、STRACT(東京都千代田区)のようなスマートショッピング系の新興企業も日本で台頭しています。

――なるほど。AIや人材不足、行動変化に加えて、やはり規制や社会的な価値観の変化も無視できないですよね。そうしたマクロ環境の動きについてはいかがでしょうか。

大久保氏 そうですね。たとえば3Dセキュア必須化のような制度改正は、決済セキュリティ領域のスタートアップにとって追い風になります。ESGやリサイクル義務化と同様に、価値観や法規制が変化することで、新しいサービスの普及が促進される。これも重要な環境要因だと思っています。直近の経済産業省『電子商取引に関する市場調査』などを見ても、不正決済が独立したモジュールとして大きく取り上げられるようになっています。キャッシュレス化が進む一方で、それに伴う課題が顕在化してきたという点は、業界全体で強く意識され始めていると思います。

つまり、不正決済やAI、省人化、ライブコマース、規制といった複数の潮流が同時に進行しており、これらが相互に影響し合いながらEC業界を大きく変えていく。そんな転換点にあると考えています。

――高橋さん、最新のECトレンドを踏まえて、決済にフォーカスすると、国内外で今注目している動きはありますか?

高橋 やはりAI系の決済が最近の大きな話題です。YTGATEでも注目しているのが、Googleが中心となって進めているエージェントペイメントプロトコル。これはAIエージェントがユーザーに代わって購買を行う際の決済の仕組みを作る取り組みで、すでにグローバルではプロジェクトが始まっています。

ここで重要になるのが、「本当にユーザー本人の意思による取引なのか」をどう認証するかです。たとえば『新しい緑色の靴が発売されたら自動で購入して』という指示をAIに出していた場合、そのAIが実際に購入してきた時に、「本当にユーザー本人の指示だったのか」をどう確認するのか。あるいは盗んだカードを使ってAIに一気に購入させるといった新しい不正も考えられます。こうしたAI時代特有の不正利用をどう防止するかは、今後の大きな論点になると思います。

少し先の未来像ではありますが、既に議論は始まっており、近い将来現実になるでしょう。一方で身近なテーマとしては、ライブコマースのシームレス決済が注目されています。ここ数年言われ続けてきましたが、直近ではTikTok Shopの成長などで改めて光を浴びています。ライブ配信を見ながら商品を購入するという体験は衝動買い的要素が強いため、どれだけ決済を邪魔なく滑らかにつなげられるかが成功の鍵です。ファイヤーワークス(東京都渋谷区)のように導線設計を工夫している企業も出てきています。

ですので、ライブコマースのシームレス決済、エージェントペイメントとAI認証。この2つが、特に面白い動きではないかと思います。

大久保氏 Andreessen Horowitz のような有名VCも、まさに“エージェント×ペイメント”の領域に注目して投資を進めています。(※2)その先には当然、不正対応も不可避になってくるでしょう。さらに決済領域でいえば、最近ではステーブルコインも重要なテーマです。特にJPYCのような取り組みは、今後の決済基盤を大きく変える可能性があります。

山本 ステーブルコインは確実に増えると思います。政府としても国際的にコミットしており、いずれ主軸になるでしょう。ただ、AIや決済を語るとき、多くの人は“便利になるシナリオ”ばかりを前向きに話しがちです。しかし実際には、裏側のトラブルや不正利用の伸び率の方が大きい。だからこそ、ポジティブな面よりも“裏側で本当に伸びているもの”にしっかり目を向ける必要があると思います。

大久保氏 そうですね。実際、テクノロジーのリテラシー格差はどんどん広がっています。高齢者はAIをキャッチアップできず、逆に若い詐欺集団はAIを巧みに使いこなす。結果として“オレオレ詐欺の自動化版”のようなものがECでも起きかねない。まさに、これが“EC版の新しい不正”につながるでしょう。

※2 Andreessen Horowitz「The Fintech newsletter How Will My Agent Pay for Things? (May 2025 Fintech Newsletter)」

YTGATEが担う、日本独自の決済課題と可能性

――大久保さん、EC決済の資金調達状況はいかがでしょうか?

大久保氏 NRFなど海外イベントで注目された企業を見ると、シード〜シリーズAのアーリーステージが多く、金額も数百万〜数千万ドル規模。テーマとしてはペイメントオーケストレーション(売上最大化のための上流領域)と、チャージバック対応(事後対応)の大きく2つに分かれてきています。企業によっては包括的にカバーするところもあれば、特定のモジュールに特化するケースもあります。

| 企業名 | 設立年 | 主な調達額・ラウンド | 累計調達額 | 主な特徴・サービス |

|---|---|---|---|---|

| FlexFactor | 非公開 | SeriesA 約1,680万ドル (2024年) | 約2,300万ドル(推定) | 決済拒否救済/誤拒否回収/リトライ機能/リスク保証モデル |

| Corgi Labs | 2022年 | シード延長 3.58Mドル (2025年5月) | 約4.1Mドル | 承認率最適化+不正検知の融合モデル、カゴ落ち防止特化 |

| Justt | 2020年 | SeriesC 3,000万ドル (2024年) | 約1億ドル | チャージバック自動対応/フレンドリーフロード対策/成果報酬型 |

| Forter | 2013年 | SeriesF 3億ドル (2021年) | 約5億ド約1.87億ドル ル超 | リアルタイム不正検知/グローバルデータネットワーク活用/誤検知削減に強み |

| SEON | 非公開 | SeriesC 8,000万ドル (2025年) | 約1.87億ドル | 不正検知+AML統合/説明可能なAI/900以上のシグナルでリアルタイム解析 |

| Sift | 2011年 | 過去ラウンド累計調達済み | 約1.56億ドル | Digital Trust & Safety/AI不正検知/グローバル行動データ学習モデル |

| Signifyd | 2011年 | SeriesE 2.005億ドル (2021年) | 約3〜4億ドル | Commerce Protection Platform/保証付き不正対策/返品・濫用対策機能 |

| Riskified | 2012年 | IPOにより約3.675億ドル調達 | 約2.29億ドル | 不正防止+チャージバック保証/国際EC対応力/複雑取引を対象に高精度判定 |

調達全体のトレンドを見ると、EC関連領域では、イメージしやすいD2Cといった企業よりは、サイバーセキュリティや不正検知などのAIやテクノロジーを活用した領域が注目を浴びておりこうした流れは日本にも入ってくると考えています。

高橋 確かに日本は特殊で、「ガラパゴス構造」と言われるように、PSPごと・ブランドごとに仕様が違い、APIも開放されていないため、海外スタートアップのようにダイレクトに仕組みを展開するのは難しい環境です。これはSIer文化(※3)や商社文化に近く、間に入るベンダーが必ず必要になるんですよね。だからこそ、海外では不要でも日本では不可欠なコンバーター的存在が必要になります。私たちYTGATEはまさにそこを担えると考えています。日本人が海外で買い物をする、外国人が日本で買い物をする——そのどちらの取引においても、決済の“翻訳”をする役割は欠かせない。グローバル基準と日本のローカル環境を橋渡しする存在になれると思っています。

※3 SIer(システムインテグレーター):顧客の課題解決のためにシステムを企画・構築し、その運用保守を請け負う企業を指します。

――これまでの会話を踏まえて、 YTGATEの事業をどう評価されますか?

大久保氏 まだ誰も手をつけていない課題に挑戦していて、しかも世界的にも事例が少ない領域。そこに過去の経験をフルに活かして挑んでいる点が面白い事業だと思います。また、売上を上げる仕組みであることも重要です。コスト削減型ではなく、EC事業者にとって“導入しない理由がない”モデルを構築することができれば今後普及が加速していくのだと思います。またビジネスモデルとしても売上連動型や成果報酬型のマネタイズモデルを構築できればアップサイドも大きい印象です。たとえばGMVが1兆円規模あるような大手プラットフォーマーでは、承認率が1%改善するだけで100億円規模の売上増につながる。カード決済比率が8割なら、承認率が70%から80%になるだけで売上が7〜8%伸びる。これはEC企業にとっても、消費者にとっても、そして決済会社にとっても“三方よし”の世界観だと思います。VC目線でもアップサイドが大きく、テーマ的にも時流に合っていると感じます。

――逆に課題になる部分はどこだと思われますか?

大久保氏 市場のリテラシーと認知不足でしょうか。承認率の可視化や改善がKPIになるという発想が、まだ業界全体に浸透していない印象です。市場が立ち上がるスピードは普及活動次第で、トップランナーであっても周囲の理解が追いつかない可能性があります。

――ここは広報のKPIにもつながりますね。

高橋 将来的には、私たちが持つ決済データを活用し、ユーザーごとに最適化された決済案内を提供できると考えています。たとえば“Apple Payをよく使う人は与信が高く、継続課金にも向いている”といった傾向を分析し、サブスク商材の案内に活かせる。加盟店にとっては「あなた向けの最適な決済案内ができるようになりました」という価値を提供できるはずです。ただ短期的には、私たちは黒子的存在であり、認知の拡大が課題です。

山本 「決済承認率」という概念は、消費者が「このサイトは決済が通りにくい」と声を上げることで初めて動きが出ます。私たちのクライアントの事例でも、加盟店が正しく対応していても、業界の仕様やルールの影響でクレームにつながってしまうケースがありました。そういう構造を正しく伝え、消費者が認知することが普及の第一歩だと思います。その意味で、普及には二段階あって、まずは消費者認知、その後に事業者導入だと考えています。

EC成長の根幹を支える、ペイメントオプティマイゼーション

――先ほど大久保さんからペイメントオーケストレーションという言葉出てきましたが、YTGATEが目指すペイメントオプティマイゼーションとはどのような世界観なのでしょうか?

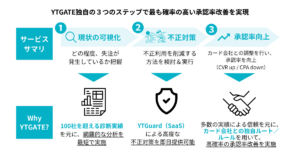

高橋 ペイメントオプティマイゼーション(Payment Optimization)とは、加盟店にとって最も良い決済環境を実現することです。具体的には、決済ルートの選択、リトライ機能、不正検知、手数料最適化などを組み合わせ、承認率を上げつつコストを下げる仕組みです。例えば、あるPSP経由では承認率が80%で手数料が3%かかっていたとします。そこで取引をYTGateに流すと、承認率は90%まで上がり、さらにトランザクションごとに最も安いルートに流せる。こうした仕組み全体が「ペイメントオプティマイゼーション(決済最適化)」と呼ばれています。

ペイメントオーケストレーション(Payment Orchestration)は、ペイメントオーケストレーションは複数プロバイダーの統合管理を指し、オプティマイゼーションとは重なり合う部分も多い概念です。

――日本においても、この概念が主流となるでしょうか?

大久保氏 加盟店側の最適化に加えて、ユーザーサイドの最適化も重要になると思います。海外では、利用するマーケットプレイスごとに「最もポイントが付くカードを自動選択する拡張機能」を提供しているスタートアップがあります。日本でも、利用者のライフスタイルや購買行動、購入場所、タイミングに応じてカードや決済手段を最適化できるようになるはずです。たとえば「セブンをよく使う人ならSMBCのナンバーレスカード」「JR利用者ならビューカード」「旅行好きならANAカード」といった具合に。加盟店側の承認率最適化に加えて、ユーザーにとっての最適な決済体験を自動で選んでくれる世界。それが日本で、ユーザーサイドの観点で見た時のペイメントオプティマイゼーションが主流になる未来像だと考えています。

山本 本来は存在しないはずの不正があるせいで、現在の決済は“性悪説”に基づいて設計されています。結果として承認率は下がり、正当な利用者も不利益を被っている。最適化が進み、不正が通らない仕組みが整えば、「悪い人が悪いことをできない世界」に近づく。それはつまり、決済を“性善説に近づける行為”だと考えています。安全で滑らかな決済を提供することは、社会的にも大きな意義があると思います。

高橋 最適化の先にあるのは「買えるはずだった人が確実に買える世界」です。私たちは、加盟店・消費者・決済会社すべてが恩恵を受けられる“三方よし”の仕組みとしてペイメントオプティマイゼーションを広げていきたい。決済は日常では意識されにくい領域ですが、実はEC成長の根幹を支えるテーマです。ここを変えられれば、日本のコマースはもっと大きく進化できると信じています。

今回の対談を通じて、私たちが日々向き合っている「ペイメントオプティマイゼーション」の本質を改めて言語化できました。承認率改善のためのデータ蓄積と活用、加盟店・消費者・決済会社の三方が長期的にメリットを享受できる仕組みづくりは、日本でこの概念を根付かせるために欠かせない要素だと実感しています。貴重なお時間をいただき、率直なご意見を共有してくださったNCVの大久保さんに、心より感謝申し上げます。

YTGATEはこれからも挑戦を続け、新しい決済の当たり前をつくってまいります。次回は、他のスタートアップや投資家との対談記事も公開予定です。ぜひご期待ください。

▼関連対談記事もあわせてご覧ください

【KUSABI × YTGATE 対談】投資家と語る、YTGATEの成長可能性

キャッシュレス時代の新常識。「決済承認率」改善でEC売上を最大化する方法