【KUSABI × YTGATE 対談】投資家と語る、YTGATEの成長可能性

「決済承認率」改善の展望と挑戦を支える仕組みづくり

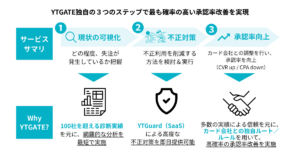

日本におけるキャッシュレス化は年々拡大を続け、2024年には決済総額が141兆円を超える規模に達しました。政府も今後、キャッシュレス比率を80%まで引き上げる方針を掲げており、市場はさらなる成長が見込まれています。こうしたキャッシュレス化の加速と不正利用の増加により、EC事業者にとって「決済承認率の改善」はもはや見過ごせない経営課題となっています。

今回は、フィンテック領域への投資実績が豊富で、スタートアップ投資の最前線を知る Wedge株式会社 KUSABI 代表パートナー 永井氏 と、決済承認率改善に挑む YTGATE 代表取締役 高橋、取締役 兼 CFO 山本 の3人による対談をお届けします。なお、YTGATEは外部資本を入れずに事業を進めており、今回は第三者の視点からの評価をいただくべく、KUSABI様のご協力のもとで対談が実現しました。

本記事では、スタートアップが大手と戦うための勝ち筋、投資家から見た「決済承認率」というテーマの魅力、成長を止めないために必要な経営と仕組みづくりといった観点から、YTGATEの事業と今後の可能性を掘り下げていきます。

◆対談にご協力いただいた方

Wedge株式会社 KUSABI 代表パートナー 永井 研行(ながい・けんこう)氏

大和証券SMBC(現大和証券)公開引受部にて、国内外の大手バイアウトファンドの ファイナンシャルアドバイザーとして通信・食品セクターの事業再生案件を担当。2008年より、トヨタファイナンシャルサービス経営企画部にて、海外32カ国のグループ会社の 資本政策、事業戦略立案、国内外格付機関対応等に従事。2010年より、ニッセイ・キャピタルにて投資担当。Sansan、くらしのマーケット、TOKIUM等で、SeriesAのリードインベスターを務めた後、2021年にKUSABIを創業。

決済承認率という“深いペイン”

──永井さんはEC/決済の市場を長年見てこられたと思いますが、YTGATEの事業を最初に聞かれたとき、どのような印象を持たれましたか?

永井氏 投資判断で重視するのは「解決する課題の深さ」と「市場性」です。決済承認率の改善は課題が明確で、解決すれば関係者全員がWin-Winになります。さらに日本はキャッシュレスが加速し、市場拡大とともに不正利用も増える。過度に守れば売上機会を取り逃す。このバランスを最適化する発想はタイミングも含めて良いと感じました。

また、決済の歴史を振り返ると、大手企業が手を付けにくい「隙間」にスタートアップが入り、接続先やデータ量を積み上げてグロースするパターンがあり、YTGATEにもその再現性を見ています。

高橋 私自身も前職で決済業界に携わり、大手グローバル企業のEC事業者を担当していました。その際、不正利用やそれに伴う運用負荷に苦しむ現場を数多く目にしてきました。こうした経験から、起業当初は不正対策や業務効率化に注力していたのですが、あるEC事業者から「最大の悩みは決済が通らない(承認率が低い)ことだ」 と言われたんです。その時、「不正対策」の先にある「承認率改善」こそがEC加盟店から本当に求められている課題だと気づき、現在の事業につながりました。

──なぜ大手事業者は、この領域に踏み込みづらいのでしょうか?

永井氏 大手がこの領域に踏み込みづらいのは、やはり構造的な理由が大きいと思います。自社でオーソリまで担っている決済事業者が、他社の承認プロセスを最適化したり、マルチアクワイアに踏み込んだりするのは、自分たちのビジネスモデルと矛盾してしまう。だから取り組みにくいんです。さらに、今この瞬間は市場規模がニッチに見えるので、大手としては腰を据えて投資しにくい状況もあります。

それに加えて、PSPや不正検知ベンダーは既存の顧客やサービス構造に縛られているので、業界全体を横断するような改善施策は打ちにくい。だからこそ、この領域はスタートアップが動きやすいブルーオーシャンになっていると思います。

高橋 おっしゃる通りで、承認率改善にはEC事業者・システムベンダー・カード会社・PSPなど複数の利害関係者が関わります。大手企業はどうしても既存の事業やパートナーシップを前提に動く必要性があるため、収益化の見通しがしづらい新規かつ横断的な施策実行にはハードルがあります。その点、私たちはスタートアップとして中立的な立場で柔軟に動けるのが強みです。

加えて、私たちが提供する『YTGuard』はEC加盟店が利用するベンダー・PSP・カード会社等に依存することなく広く導入できますが、大手事業者はサービス提供範囲が「自社が抱えるEC加盟店」に限定されるケースが多く、この点も参入時のハードルとなっている理解です。

YTGATEの強みは「データ量」と「定着性」

──投資家の目線から見て、YTGATEには「Moat(持続的な競争優位性)」があると感じますか?

永井氏 大きく二つの点でMoatを感じます。ひとつは「データ量」です。決済承認率改善の精度は、トランザクションデータの量と質に依存します。だからこそ、先行してデータを集められること自体が最大の参入障壁になります。もうひとつは「スイッチングコスト」。『YTGuard』を導入したEC事業者は承認率が改善されれば、他社に乗り換える理由がほとんどなくなります。接続先ネットワークとデータ量がサービスに直接跳ね返るフェーズまで進めば、長期的な競争優位につながると思います。

高橋 そもそも弊社の事業モデルは成果が出なければ契約は続きません。しかし、一度成果を実感いただければ、長期的に利用が定着する傾向があります。実際、導入後に解約されたケースはほとんどなく、安定したリカーリング収益の基盤になっています。

失敗する会社の共通点とYTGATEの備え

──多くのスタートアップを見てこられた中で、失敗する会社の共通点は何でしょうか?

永井氏 “失敗”の定義にもよりますが、スモールにとどまる会社は総じて「スピードを失うこと」が顕著です。売上20〜30億、従業員100名規模で満足感が生まれ、次の100億へ行くのに10年かけてしまう。旬が過ぎ、調達も難しくなり、さらにスピードが落ちる悪循環に陥ります。

“失敗”が倒産という意味では、「リスクマネジメント不足」。投資、採用、開発に潜むリスクの解像度が低く、踏み込み過ぎて回収できない。実は「シリーズAでまとまった資金を得た後」の崩壊が多い印象です。

スピードを維持するには、CFO機能によるKPIとバッファタイムの管理、権限委譲後の意思決定の質を保つ仕組みが重要です。

高橋 まさに、私たちはこの二つを避けることを強く意識しています。スピード面では、導入の広がりを意識して、短期間で検証と改善のサイクルを回し、事業全体のデータ活用を強化しています。リスク管理面では、CFO機能を強化し、ゴールから逆算してKPIを設計・管理する仕組みを導入しました。CFOが進捗を継続的に把握し、必要に応じて資金配分を調整できます。成長目標とリスク管理を両立することで、投資家にとっても安心材料になると考えています。

山本 私がCFO的な役割も担っていますが、特に意識しているのは「スピードと健全性の両立」です。売上や導入件数だけでなく、キャッシュフローや営業利益率の推移を定点観測し、成長の過程で歪みが出ていないかをモニタリングしています。数字の裏付けを持ちながらアクセルを踏める点こそが、持続性を支える大きな要因だと考えています。

──永井さんは、YTGATEの事業に潜むリスクについて、どのように考えていますか?

永井氏 主要なリスクは大きく四つに整理できます。ひとつはカード会社やPSPへの「外部依存」、ふたつ目は「大手の参入リスク」、三つ目が「成果報酬モデルの脆弱性」、そして最後が「データ優位性をどう維持するか」です。

高橋 私たちが大切にしているのは、リスクを個別に潰すのではなく、全体を成長に向かう仕組みとして設計することです。たとえば外部依存については、関係先がメリットを実感できる形でサービスを展開し、双方向の協力関係を築くことを意識しています。また大手参入リスクに対しては、いち早く導入を広げることで先行優位を固めています。成果報酬モデルについては、オンボーディングから運用までのプロセスを標準化し、成果が再現されやすい仕組みを構築しています。さらに競争力の源泉となるデータについては、接続数とトランザクション量を最重要KPIに据え、量と質の両面を着実に積み上げています。これらを有機的に組み合わせることで、長期的な成長を支える基盤を整えています。

山本 リスクは数字で管理できる部分が多いと考えています。平均改善幅や継続率など、過去の実績を基準にして「このぐらい改善できればこれだけ利益が出る」という複数の損益シナリオを計算して、事業の収益性を試算・見える化しています。想定のブレを事前に織り込みながら投資判断できる体制を持つことで、不確実性をコントロールできるようにしています。

YTGATEのスケーラビリティと成長シナリオ

──このフェーズで資本が入ることで、どのような成長曲線を描けるのでしょうか?

永井氏 デットは短期的に成果が見えやすい領域の強化に、エクイティは将来の拡張や新市場の開拓といった中長期の打ち手に充てるのが望ましいと考えています。資金の性質に応じて活用を分けることで、足元の成長機会を確実に加速させながら、次の成長カーブへとスムーズに移行できるはずです。

高橋 私たちにとって成長の本丸は「仕組みを広く浸透させること」です。今は限られた企業への導入が中心ですが、今後はより幅広い領域へ展開し、事業基盤を厚くしていきたいと考えています。その先には、国内市場にとどまらず海外を含めた幅広い決済シーンでも同様のニーズがあると確信しています。承認率改善はグローバル共通の課題であり、私たちの強みを適用できる余地は大きいと感じています。

山本 資本政策の観点では、デットは採用や営業効率化といったROIが測りやすい領域に集中させ、エクイティは海外進出やブランド投資など、回収までの期間に不確実性がありつつも大きなリターンが見込める領域に使う方針です。成長ステージごとに「どの資本をどう使うか」を整理することで、調達後の成長曲線をより指数的に描けると考えています。

──永井さん、もし投資案件として評価するなら、どのように評価されますか?

永井氏 市場の大きさ、課題の深さ、そして参入タイミングが揃っており、有望な成長機会だと感じます。特にスピードを維持できれば、次のステージに進むポテンシャルは十分だと見ています。

山本 数字の観点から見ても、承認率改善は1%の向上で事業者の売上に数億円規模のインパクトを与えます。すでに実証された改善効果を積み上げることで、国内だけでなく海外市場でも拡張できる基盤が整いつつあります。エクイティの投資家にとっては、今がハイリターンを享受しやすいタイミングだとは感じます。一方で足下ではデットを中心とした資金調達で十分成長スピードを維持出来ており、今後IPOに向けて適切なタイミングでエクイティの調達は検討していきたいと考えています。

高橋 不正対策や決済承認率の改善は、EC事業者・カード会社・消費者の三者に利益をもたらすテーマである一方、各事業者が取り組みづらいニッチ領域でもあります。だからこそ、スタートアップである我々がスピード感をもって取り組むことで先行優位を築くことが可能と考えています。私たちはこの先の事業の将来像を明確に描いており、その実現に向けて常にスピードを意識しています。外部の知見やパートナー企業、ネットワークが加われば、さらに加速できると考えていますので、今後も多くの関係事業者との協力関係を築きながら事業を創っていきたいと考えています。

今回の対談を通じて、私たちが日々向き合っている「決済承認率」という課題を改めて言語化できました。データ量の先行確保や長期的に使い続けていただける仕組みづくり、そしてスピードと健全性を両立させる体制は、これからの成長に欠かせない要素だと実感しています。貴重なお時間をいただき、率直なご意見を共有してくださったKUSABI代表パートナーの永井さんに、心より感謝申し上げます。

YTGATEはこれからも挑戦を続け、新しい決済の当たり前をつくってまいります。

次回は、他のスタートアップや投資家との対談記事も公開予定です。ぜひご期待ください。

▼YTGATEでは、決済承認率や不正利用に関するさまざまな情報発信を行っています。

【NCV × YTGATE 対談】決済承認率改善は次の成長テーマか?NCVとYTGATEが見るECの未来

キャッシュレス時代の新常識。「決済承認率」改善でEC売上を最大化する方法