決済エラーをどう伝えるか? 離脱を防ぎ、再購入につなげる工夫

『カードが使えません』だけでは顧客に伝わらない。EC事業者が取り組むべきUI改善とは

ECサイトでの買い物は、商品をカートに入れ、配送先や支払い方法を入力し、最後に「注文確定」ボタンを押す——そんな一連の流れで完結します。支払い方法としてクレジットカードを選んだ場合、その裏側では瞬時にカード情報の確認や利用可否の判定が行われ、結果が店舗へ返されます。多くの場合は問題なく承認され、購入手続きは数秒で完了しますが、時には利用状況や入力内容、カード会社の判断によって、この与信判定が「承認(取引成立)」ではなく「非承認(決済エラー)」となることがあります。

ここで表示されるのは、たいてい「カードが使えません」や「取引を完了できませんでした」といった簡単なメッセージだけ。理由が不明なまま購入を断念するユーザーも少なくありません。実はその背景には、カード会社(イシュア)から返ってくるエラーコードの仕様や運用上の制約があり、すべての理由を正確かつ詳細に表示することは容易ではありません。

本記事では、この課題の構造と、ユーザー体験を守りながら安全にエラー理由を提示するための当社の取り組みをご紹介します。

なぜエラー理由が表示されにくいのか

クレジットカード決済は、購入者と店舗の間だけで完結するものではありません。実際には次のような流れを経ています。

1. 購入者がECサイトで「クレジットカード払い」を選択

2. ECサイトが決済代行会社(PSP)を通じてカード会社に与信(利用可否)を照会

3. カード会社が会員情報や利用状況を確認し、承認または非承認の結果を返す

4. 承認の場合は取引成立、後日カード会社から店舗へ入金

5. 非承認の場合は、決済代行会社を経由して「エラーコード」として店舗に通知

このとき返却される「エラーコード」が、詳細な理由を必ずしも含んでいないことが大きな課題です。例えば「G12」というコードは、利用限度額超過、カード利用停止、情報不一致など複数の理由をまとめて表すため、店舗側では具体的な原因を特定できません。

さらに、カード会社や CAFIS(※)などのネットワークの仕様は必ずしも統一されておらず、同じエラーコードでもカードブランドや発行会社によって意味が異なる場合があります。こうした仕組み上の制約により、ECサイトはユーザーに正確かつ詳細なエラー理由を表示することが難しいのです。

※CAFIS(キャフィス)とは、NTTデータが提供する日本国内最大級のキャッシュレス決済プラットフォーム。加盟店とカード会社、金融機関をつなぎ、決済の信用照会や売上処理を行う重要な役割を果たしています。

エラーコード活用は理想だが、現場での実装は容易ではない

すべてのエラーコードが曖昧なわけではありません。中には、入力ミスや設定不備など、ユーザーが修正すればすぐに取引を再開できるケースもあります。こうした場合は、コードごとの意味を正しく理解し、適切なメッセージで案内することが離脱防止に直結します。

例えば次のようなケースです。

- G44:セキュリティコードの入力誤り

- G65:クレジットカード番号の入力誤り

- G83:有効期限の入力誤り

これらは、購入者に「入力内容に誤りがある可能性があります。今一度ご確認のうえ、再度お試しください」と案内することで、多くが再購入に至ります。一方、詳細な理由が特定できない「G12」や「G30」などの場合は、「別のカードをお試しください」や「他の決済手段をご利用ください」といった提案が有効です。

しかし、これをEC事業者が自力で実装・運用するには、いくつものハードルがあります。

- エラーコードの取得と解釈

- 決済代行会社( PSP )やカード会社ごとに返却仕様が異なり、同じコードでも意味が異なる場合がある。

- 「G12」「G30」のように詳細不明のコードも多く、加盟店側だけでは原因を切り分けにくい。

- コード別メッセージの設計

- ユーザーに分かりやすく、かつ不正利用者に悪用されない表現が必要。

- 案内文や分岐条件の設計・更新には専門知識と継続的なメンテナンスが欠かせない。

- UI/UXへの組み込み

- 桁数制限や入力欄分割などのUI改善は、既存ECシステムとの統合開発が必要。

- 導入後もエラー発生状況を分析し、改善施策を回す体制が求められる。

さらに、エラー理由を表示することは、ユーザーにとっては再試行を促す手段となりますが、一方で不正利用者に対して有用な情報を提供してしまうリスクも伴います。例えば、「カード番号や有効期限等の入力誤り」など、エラーの詳細が明らかになることで、不正犯が次の試行に活かしてしまう可能性があります。このリスクに関しては、JCA(日本クレジット協会)のガイドラインでも、エラー理由の具体的な開示は控えるべきだと明記されています。ユーザーに安心感を与える表示と、不正者に悪用されるリスクとのバランスを取ることが求められるのです。

EC事業者が現実的に取り組めるエラー対策

こうした制約を踏まえた上でEC事業者が取り組める現実的な対策として、以下のような対応が可能です。

- カード番号を16桁以上入力できないように制限する

- カード番号の入力欄を4桁ごとに区切り、視認性を高める

- セキュリティコードは最大4桁なので、桁数制限を設定する

これらの工夫により、ユーザーの入力負担を軽減し、エラー発生を抑制できます。その結果として離脱率低下と承認率改善につながります。

ただし、これらの対応だけでは限界もあります。そうした課題を補完するのが、YTGATEが提供するSaaSソリューション「YTGuard」です。

YTGuardは、ECサイトにおける決済プロセスを3つのフェーズに分け、それぞれの段階でセキュリティ対策・モニタリング・回復施策を提供します。

① 会員情報モニタリング(決済前)

- 会員登録、ログイン、属性変更などのタイミングで不正検知を実施

- 不正アカウントを排除することで、将来的な不正決済を未然に防止

② 決済取引モニタリング(決済時)

- 購入情報や決済関連情報をリアルタイムにチェックし、不正を検知

- 不正が確認された場合、即時に取引をキャンセルし不正利用を遮断

③ 決済後カゴ落ち防止(決済後)

- 決済失敗時の「エラーコード」を分析し、ユーザーへの適切なフォローを実施

- 決済エラーによる離脱を防ぎ、売上回復を支援するマーケティング施策として活用可能

この仕組みにより、会員段階からの不正排除 → 決済時の不正ブロック → 決済後の離脱防止 までを一気通貫でカバーしています。結果として「不正対策」と「売上回復策」を同時に実現します。なお、YTGuardはカード会社や決済代行会社から加盟店に返却される公式情報を基に、正確かつ安全なエラー理由を生成しています。これにより、根拠のない推定や誤案内を避け、ユーザーに信頼性の高い情報のみをお届けします。カード会社側で詳細理由が提供されない場合は、あえて推定せず、適切な代替案内を提示することで、利用者体験とセキュリティの両立を図ります。

決済エラー経験者の8割が再試行サポートを重要視

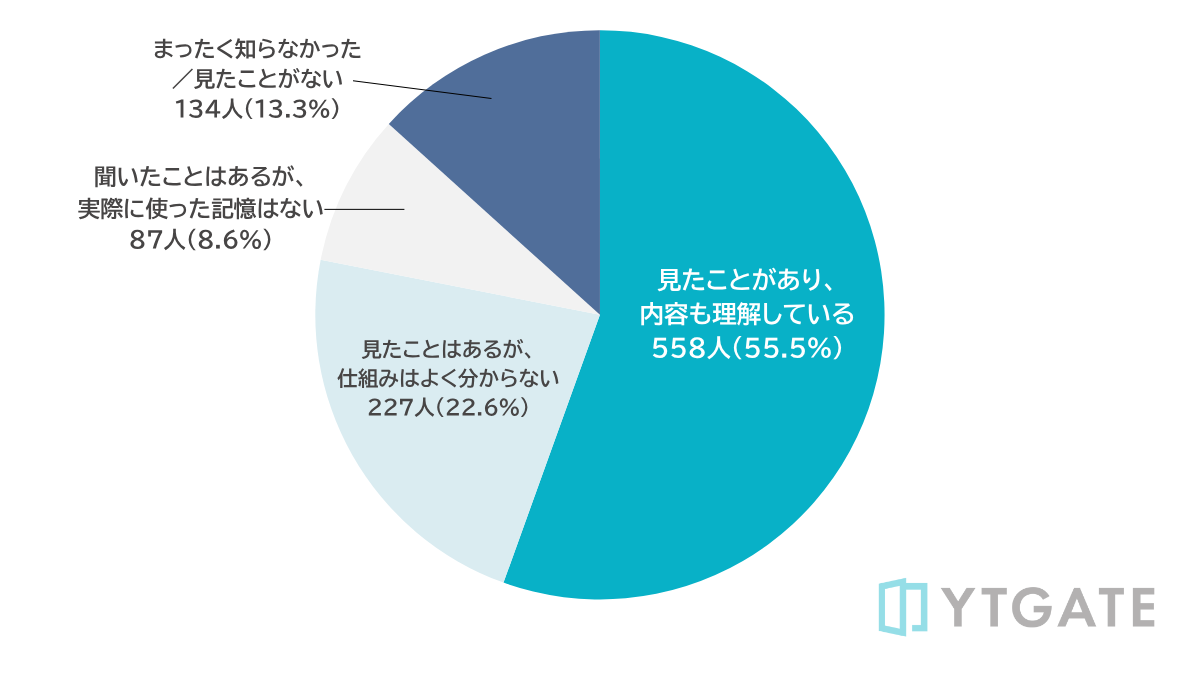

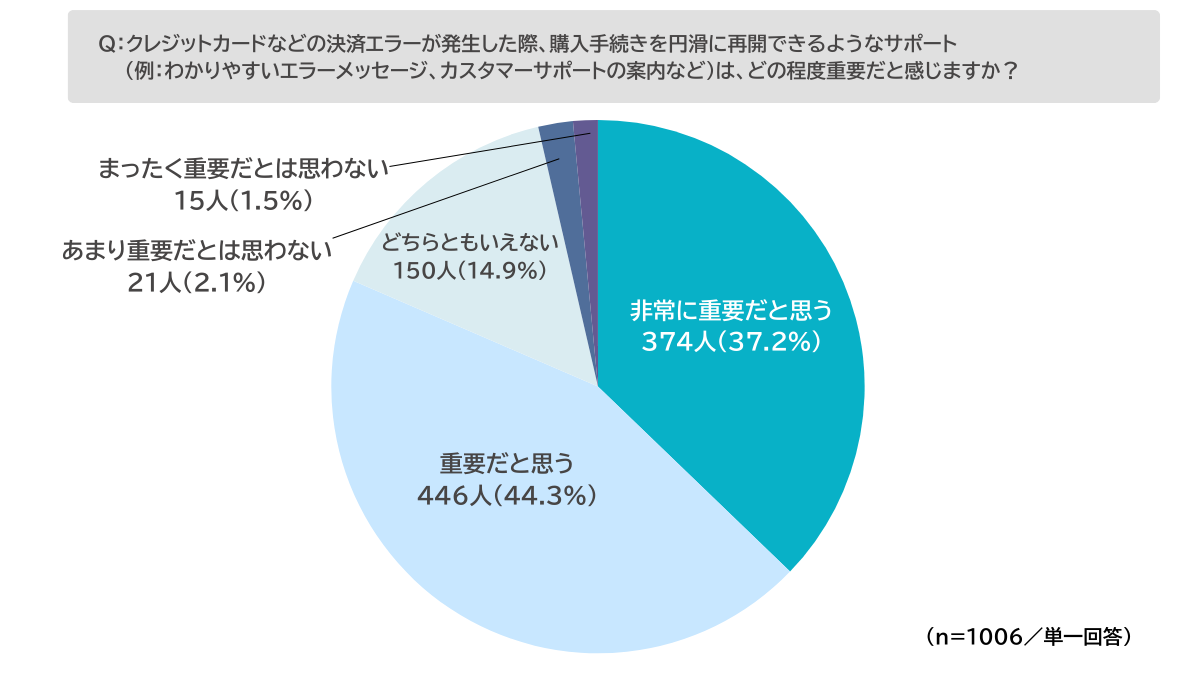

当社が実施した、全国の10〜70代オンラインショッピング利用者1,006名を対象とした調査によれば、決済エラー発生時に購入手続きを円滑に再開できるサポートを「重要」または「非常に重要」と考える人は81.5%に上りました。特に「非常に重要」と答えた割合は37.2%と高く、多くのユーザーがエラー時の適切な案内やサポートを重視していることがわかります。

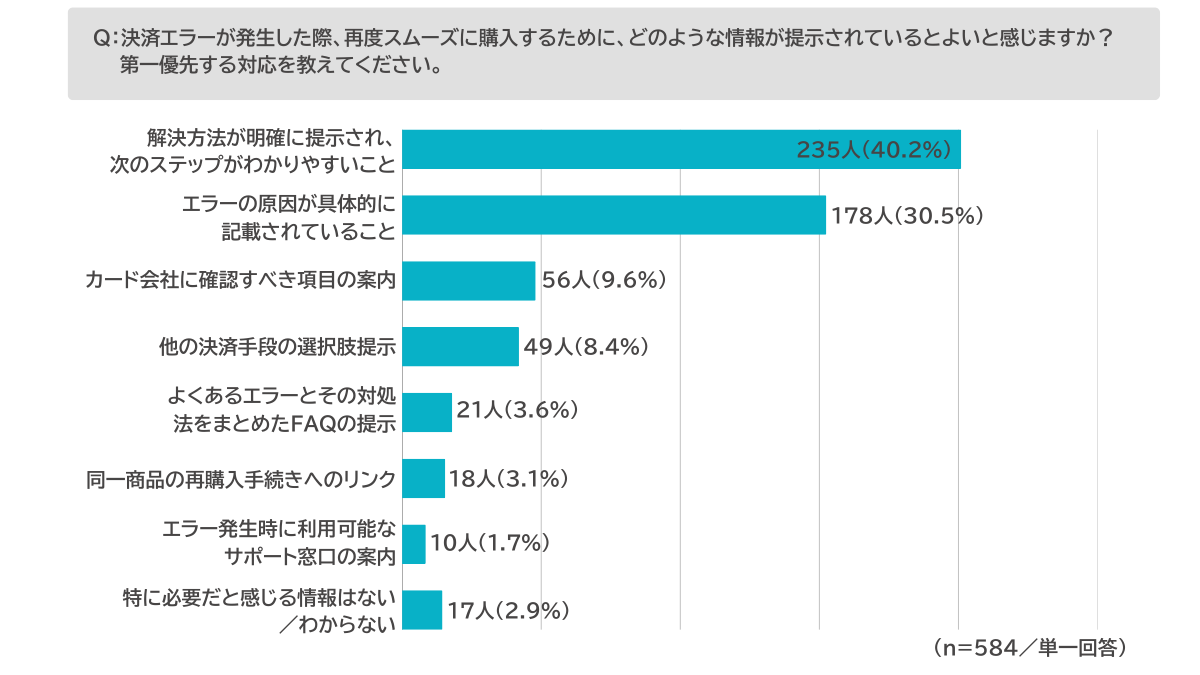

さらに、「再度スムーズに購入するために提示されているとよい情報(n=584)」を尋ねたところ、解決方法が明確に示され、次のステップがわかりやすいことが40.2%、エラー原因が具体的に記載されていること(30.5%)が上位を占めました。続いて、「カード会社に確認すべき項目の案内」(9.6%)や「他の決済手段の選択肢提示」(8.4%)が挙がっています。

EC事業者としても、UIの見直しと最適化に努力を払い、消費者に対してはリテラシー向上を促す啓蒙活動が必要です。消費者が安全でスムーズな決済体験を享受できるように、企業とユーザーの双方で協力していくことが求められます。また、今後クレジットカードネットワークのエラーコードを加盟店が受領できるようになると、より細かな理由がわかり、対策の幅が広がります。実際、一部の決済代行会社やカード会社では、この仕組みが導入され始めています。

YTGATEが提供する、決済の可視化・不正検知・カゴ落ち防止SaaS 「YTGuard」は、安全性とユーザー体験の両立を可能にし、EC事業者の売上維持・向上、ブランド信頼性の強化を目的としています。今後、更なる機能追加や改善も予定しており、より精緻なエラー対応やカート放棄対策が実現される予定です。YTGATEの最新技術を活用し、貴社の決済エラー管理をさらに強化しましょう。

詳細については、以下のリンクからお問い合わせください。