なぜ「決済承認率」は正当に評価されにくいのか

広告やUIだけでは伸びない時代に、何を可視化すべきか

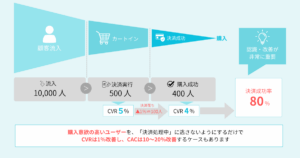

前回の記事『CVRは「流入数」と「決済承認率」で決まる』では、CVRを構成する2つの軸である「マーケティング要因」と「決済要因」の関係性を整理しました。多くの企業が広告やUI/UXの改善に注力する一方で、「購入ボタンを押したのに決済できない」という“最後の壁”が、CVRやCAC(顧客獲得コスト)にどれほど大きな影響を与えているかを解説しました。

しかし、実際の現場や組織運営の中では、「承認率改善」という成果はしばしば正当に評価されません。本記事では、CVRと承認率の評価軸の非対称性をテーマに、「承認率は、なぜ語られにくいのか」「どう可視化・説明すべきか」を、説明責任・波及効果・成果報酬の3つの視点から掘り下げます。

CVRは“語られやすく”、決済承認率は“語られにくい”理由

CVR(コンバージョンレート)は、ECやデジタルマーケティングにおいて最も広く使われるKPIのひとつです。広告・導線・UI改善など、マーケティングの努力が数値として表れやすく、経営層にも「成果」として伝わりやすい指標です。一方で、「決済承認率」は、同じ購入プロセス上に存在しながらも、その重要性が十分に認識されていません。なぜこの温度差が生まれるのでしょうか。

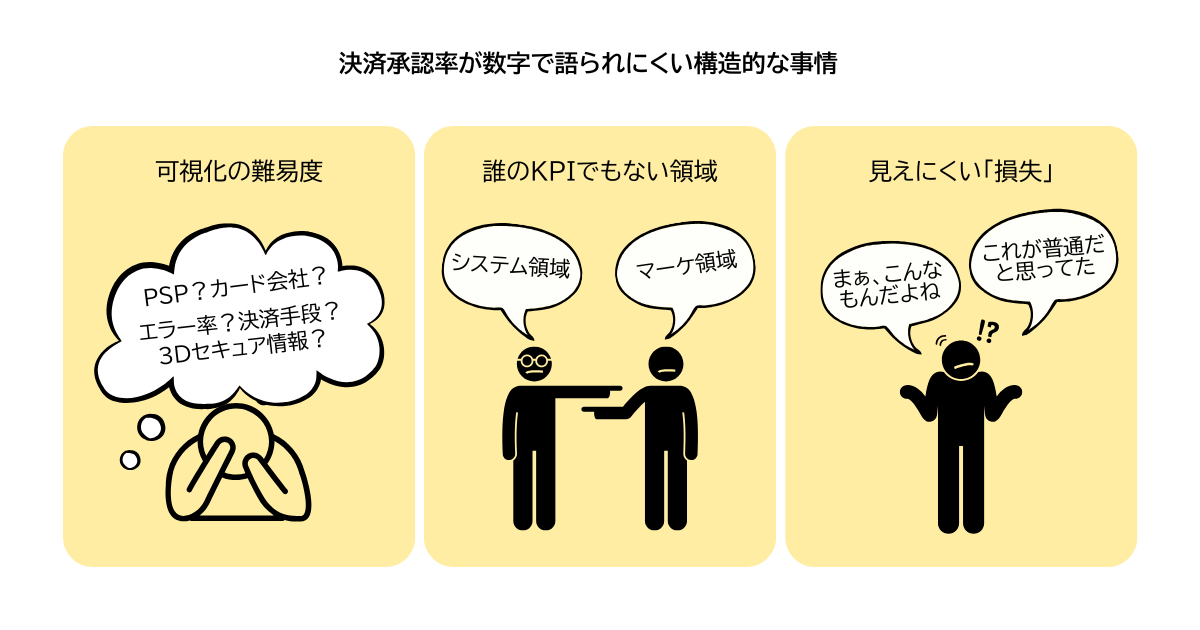

可視化の難易度がもたらす「注目度の差」

まず、データの可視化コストが異なります。CVRはGoogle Analyticsや広告管理画面など、誰でも確認できるダッシュボード上で即座に数値化されます。マーケティング部門が日々のレポートやKPI会議で共有しやすく、改善サイクルが回りやすい環境にあります。対して決済承認率は、決済代行会社やカード会社など、複数のシステムを経由した“裏側の指標”です。計算にはトランザクションデータの集計が必要で、担当領域もシステム部門に属していることが多く、マーケティング部門が日常的に触れることはほとんどありません。その結果、「見えない指標は議題にならない」という構造的な問題が生まれています。

部署間の壁が生む「誰のKPIでもない領域」

CVRはマーケティングチームの中心KPIとして位置づけられていますが、決済承認率は新しい概念ゆえに、その責任の所在が曖昧です。マーケティング部門にとっては“決済システムの問題”に見え、システム部門にとっては“カード会社やPSPの領域”に見える。結果として、決済承認率は「誰のKPIでもない指標」として放置されやすいのです。改善の効果を示しても、それを自部署の成果として評価されにくく、レポートや評価指標にも反映されません。

見えにくい「損失」

もう一つの要因は、決済承認率の悪化が「直接的な損失」としては捉えにくい点です。承認率が下がれば結果的にCVRや売上の低下として表れますが、その根本原因が「決済段階での離脱」であることは可視化されにくいのが実情です。たとえば広告施策の失敗であれば、CVRの悪化や売上減少がすぐに分析対象になります。しかし決済承認率が低下した場合、「購入を試みたが決済できなかったユーザー」は統計上カウントされず、売上データ上では“存在しなかった”ことになります。つまり、実際には「売上を逃した(=損失)」状態であるにもかかわらず、社内では単に CVRが低いことが「普通」とされてしまいます。マーケティング要因の下落や、そもそも低い状態が常態化していると誤解されることが多いです。この構造こそが、決済承認率が軽視されやすい最大の要因です。

CVRと決済承認率はどちらもコンバージョンの成立を左右する重要な要素でありながら、可視化の難易度・責任範囲・損益認識の構造によって、評価の重みが大きく異なっています。

CVRと決済承認率の“評価軸の非対称性”をどう乗り越えるか

CVRと承認率はいずれも、最終的な売上や顧客獲得コスト(CAC)に直結する重要な指標です。しかし、実際の組織内では両者の扱われ方に明確な「非対称性」が存在します。この違いは単なる関心の差ではなく、仕組みとしての評価構造の歪みに起因しています。ここでは、「説明責任」「波及効果」「成果報酬性」の3つの観点から、その構造を紐解きます。

説明責任の観点:原因が「社内で説明できない」指標

CVRの変動は、広告のクリック率やLPの改善など、社内で説明可能な領域に位置しています。

マーケティング部門が「施策を打った結果、CVRが○%上がった」と報告できる構造があるため、責任と成果が結びつきやすいのです。一方で、決済承認率の変動要因は「カード会社の審査ロジック」や「3Dセキュアの仕様変更」など、自社のコントロール外にある事象が多く、担当者が説明責任を果たしづらい領域に属しています。そのため、決済承認率が下がっても「原因不明」「外的要因」として片づけられ、対策や改善提案が後手に回るケースが少なくありません。説明できないものは、評価もされにくいため、最初の構造的ギャップとなります。

波及効果の観点:効果が「局所的にしか見えない」指標

CVR施策は、サイト全体に影響を与えるため、成果が明確に波及します。1つのLPを改善すれば全流入に対して影響し、短期間で全体数値を押し上げることができます。一方、決済承認率の改善は、カードブランド・デバイス・金額帯・決済種別などにより、影響範囲が局所的に見えやすい傾向があります。たとえば「カード会社の承認率+3pt」といった改善は、経営層から見ると限定的な成果に映りがちです。しかし実際には、決済承認率の向上はCVRの改善そのものであり、広告やUI改善と同様に最終的な購入完了率を押し上げる要素です。決済承認率の向上がCVRの改善に与える影響は大きく、広告やUI改善と同様に、全体売上やROIの向上に繋がる「縦のレバー」であることを理解することが重要です。

成果報酬性の観点:成果が「誰の功績にもならない」指標

CVR向上は、広告代理店・制作会社・社内マーケチームのいずれかに成果として帰属しやすい分野です。一方、決済承認率の改善は複数部門が関与し、誰がどの部分を改善したのかを定量的に示しづらいため、結果として「誰の成果にもならない指標」として軽視されやすい傾向があります。さらに、売上への波及経路が見えにくいがゆえに、「承認率を1ポイント上げたら売上がいくら増えるか」といった一対一対応のROIC(投下資本利益率)を求めがちです。しかし実際には、承認率改善はCVRやLTV、広告ROIなど複数の指標を通じて売り上げではなく、コストに対しても効果をもたらす“構造的レバー”です。この波及経路を正しく可視化できれば、単純な売上連動型の評価を超え、「事業全体の収益性を底上げするKPI」として位置づけ直すことができます。

このように、決済承認率は「説明しにくく」「見えにくく」「評価しにくい」三重の構造的制約を抱えています。つまり、承認率の本質的な課題は“技術の問題”ではなく、“評価体系の問題”なのです。本来、決済承認率はマーケティング・システム・経営管理といった複数の領域を横断する指標でありながら、多くの企業では部門ごとにKPIが分断され、全体最適の視点で評価されていません。この「KPIの分断構造」こそが、改善の遅れを生む根本原因です。オンラインとオフライン、マーケティングと決済、システムと経営など、それぞれのKPIや責任が分断されることで、顧客体験の一貫性が損なわれ、結果的にEC売上の伸びを阻害しているのです。決済承認率の課題は、単なる決済効率の問題ではなく、企業全体のKPI連携とデータ統合の未整備を映し出す鏡でもあります。

非対称性を乗り越えるための3つのアプローチ

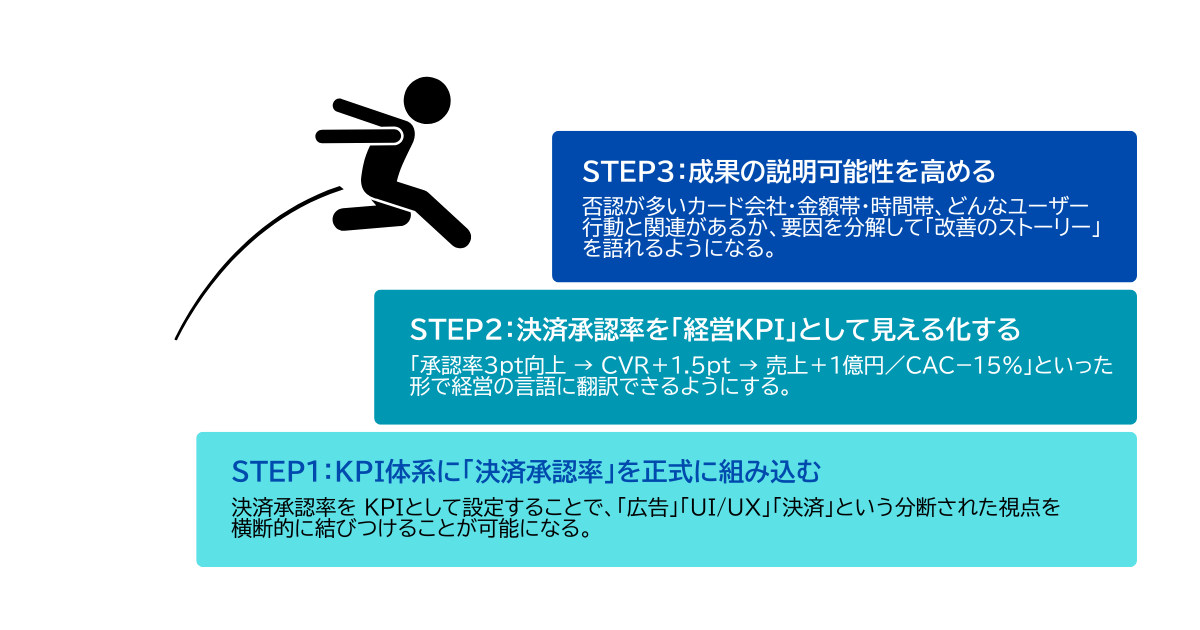

この非対称性を解消するためには、単に“数値を上げる”だけでは不十分です。決済承認率を企業の評価体系の中に正式に組み込み、改善が正当に認識される仕組みを整える必要があります。ここでは、そのための3つのアプローチを紹介します。

STEP1:KPI体系に「決済承認率」を正式に組み込む

第一のステップは、承認率をKPIとして明文化することです。多くの企業では、マーケティング指標としてCVRやCPA、経営指標として売上やROASは存在しても、「決済承認率」が単独KPIとして扱われるケースは稀です。しかし、CVRは「流入数 × 購入率 × 決済承認率」で構成されるため、承認率の低下はそのままCVRの悪化を意味します。つまり承認率は、“マーケティング成果の一部”ではなく、“コンバージョンの基礎構造”として定義されるべき指標です。

さらに重要なのは、CVRが動くことで売上以外にも経営全体に波及が生じるという点です。たとえば、CPAが変動すれば広告予算の配分が見直され、逆に広告予算が先に決まっている場合には新規会員獲得数が変動し、それに伴ってコールセンターや物流などの固定費構造にも影響が及びます。このように、CVRの変化は単なる「販促効率」ではなく、事業計画・予算策定・オペレーション設計など経営企画レベルにも波及する指標なのです。

決済承認率を KPIとして設定することで、こうした波及経路を可視化し、「広告」「UI/UX」「決済」といった分断された視点を横断的に結びつけることが可能になります。この「定義の再設計」が、最初にして最も重要な一歩です。

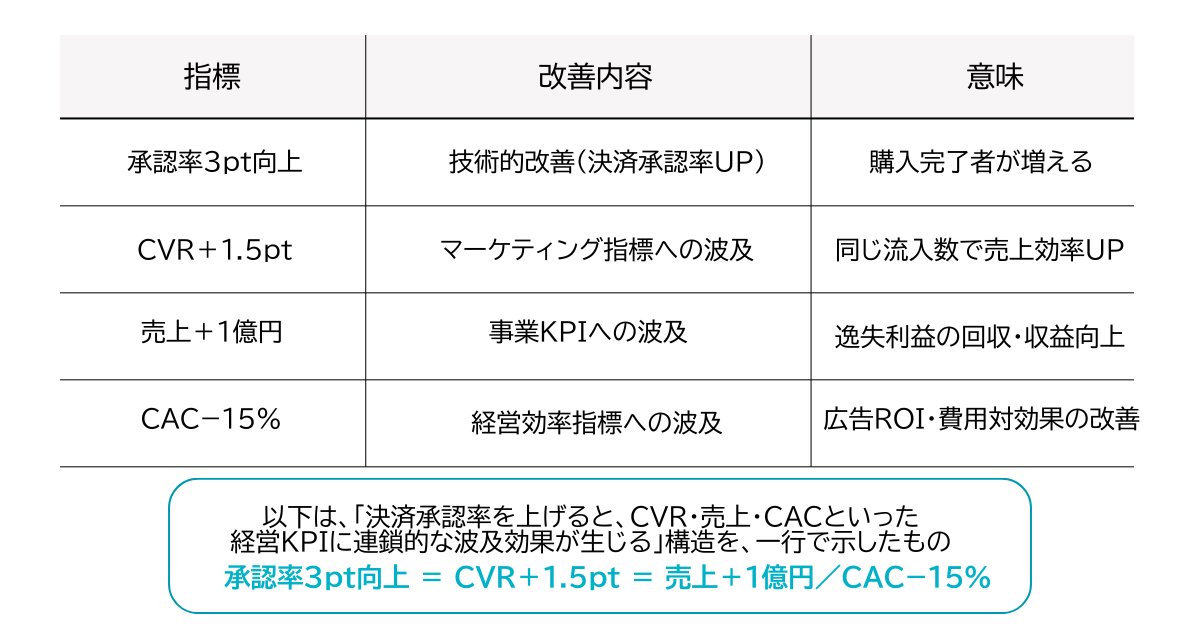

STEP2:決済承認率を「経営KPI」として見える化する

第二のステップは、承認率を単なる技術指標ではなく、経営数値として可視化することです。「承認率が3pt改善した」という表現ではなく、「承認率3pt向上 = CVR+1.5pt = 売上+1億円またはCAC−15%」といった形で経営の言語に翻訳できるようにすることがポイントです。

分かりにくい指標ほど「売上との一対一対応」や「費用対効果(成果報酬)」で語られがちですが、承認率はそのような単線的評価には馴染みません。むしろCVRを介して可視化することで、マーケティングROIやLTVなど複数指標に波及する“構造的レバー”として捉え直すことができます。

そのためには、

- 決済データと売上データを連携し、失注金額を自動算出する仕組みを持つ

- カードブランド別・デバイス別・金額帯別に成功/失敗率を可視化する

といった、見える化インフラの整備が欠かせません。

この仕組みを導入することで、決済承認率の改善が経営層にも理解できる「成果指標」となり、投資判断やリソース配分の中で優先順位を持つようになります。実際に、YTGuardのようなツールでは承認率改善による逸失利益の回収額を明示でき、経営判断の言語(売上・利益・効率性)に翻訳することが可能です。

STEP3:成果の説明可能性を高める

最後のステップは、決済承認率の変動を「説明できる形」にすることです。承認率が評価されにくい最大の理由は、原因が不明瞭なまま共有されることにあります。どのカード会社・金額帯・時間帯で否認が多いのか、どんなユーザー行動と関連があるのか。こうした要因を分解して可視化することで、初めて「改善のストーリー」を語れるようになります。

YTGuardを活用すれば、

- ユーザー起因(操作・UX)とカード会社起因(審査・システム)を分離して分析

- エラーコード別に“どの要因で購入が失敗しているか”を明確化

- 改善施策を検証し、承認率・CVR・売上改善への因果関係を提示

といった形で、定量的な説明責任を果たすことが可能になります。この説明可能性こそが、承認率改善を単なるシステムチューニングではなく、経営的な改善活動(Performance Improvement)として位置づける鍵です。

決済承認率の改善を“経営テーマ”として捉える

ここまで見てきたように、承認率はCVRやCACの裏側に潜む「最後の改善余地」です。マーケティング施策やUI改善が成熟した今、企業間の差を生むのは「広告効率」ではなく、「決済プロセスの完成度」になりつつあります。

決済承認率を経営的に扱うためには、

- KPIとしての明確な定義

- データ連携による可視化(どこで失われているのか)

- 説明可能性の担保(なぜ改善できたのか)

の3点を、組織として仕組み化する必要があります。このプロセスを通じて初めて、決済承認率は「現場の数字」から「経営指標」へと進化します。

こうした体制づくりには、マーケティング・システム・経営管理の3領域を横断する知見が求められます。YTGATEでは、これまで多くの大手EC企業とともに、「決済承認率をKPIとして見える化し、改善サイクルを内製化する仕組み」を共創してきました。さらに、決済に精通した専門人材と、ECマーケティングの実務経験をもつコンサルタントが、データ可視化からカード会社連携、不正防止、再挑戦導線設計までを一気通貫で支援し、承認率向上を軸に、収益性と顧客体験の双方を高める経営改善プロセスを伴走型で設計しています。

もし、あなたの組織でCVRが頭打ちになっている、あるいは広告効率の限界を感じているなら、次に着目すべきは「決済プロセスの最適化」かもしれません。

YTGATEは、その第一歩を共に設計し、実行までを伴走サポートします。

CVRは「流入数」と「決済承認率」で決まる。購入直前の離脱を防ぎ、CACを削減する方法

2026年に向けてEC担当者が知っておくべき、売上・利益を改善する最新メソッド5選